I l y a 42 ans, le 11 septembre 1973, un coup d’Etat dirigé par le général Augusto Pinochet renversait le gouvernement de Salvador Allende, consacrant l’échec de la révolution chilienne et plongeant le pays dans une dictature brutale qui dura près de deux décennies et dont la classe ouvrière chilienne ne s’est pas complètement remise, aujourd’hui encore.

Comme pour toutes les révolutions ouvrières, nous devons en tirer les grandes leçons concernant toutes les questions fondamentales de notre mouvement. A l’époque, les communistes du monde entier débordaient d’optimisme. Leurs dirigeants parlaient de « la voie chilienne vers le socialisme », comme d’un processus exceptionnel, absolument original, que l’expérience et les leçons du passé ne pouvaient pas éclairer. Or, dès 1971, les erreurs de la direction du mouvement préparaient le terrain d’un coup d’Etat contre-révolutionnaire. Le 21 septembre 1971, notre camarade Alan Woods écrivait un article intitulé : Chili : menace de catastrophe, dans lequel il anticipait les processus fondamentaux qui préparaient une défaite de la révolution.

Le mouvement ouvrier chilien

Dès le début du XXe siècle, le capitalisme dominait le Chili. Ses matières premières, l’étendue de ses terres cultivables et le développement de son industrie maritime en faisaient un pays riche. La bourgeoisie et les grands propriétaires terriens, unis par une multitude de liens économiques et familiaux, constituaient un seul bloc réactionnaire – lui-même soumis aux impérialistes. Aussi la bourgeoisie chilienne était-elle incapable d’accomplir les deux tâches fondamentales de la révolution « bourgeoise démocratique » : 1) la réforme agraire, le pays comptant des centaines de milliers de paysans sans terre et une poignée de grands propriétaires terriens ; 2) l’émancipation du pays de la domination impérialiste – britannique d’abord, puis nord-américaine. L’industrie du cuivre, colonne vertébrale de l’économie chilienne, était largement contrôlée par les impérialistes.

En conséquence, la classe capitaliste chilienne ne jouait – et ne pouvait jouer – aucun rôle progressiste. C’est à une autre classe, la classe ouvrière, que revenait la responsabilité de faire avancer la société. De fait, bien avant la révolution de 1970-73, les travailleurs chiliens ont joué un rôle de premier plan dans la vie économique et politique du pays, indépendamment de la bourgeoisie et contre la bourgeoisie, arrachant souvent des concessions par leurs luttes.

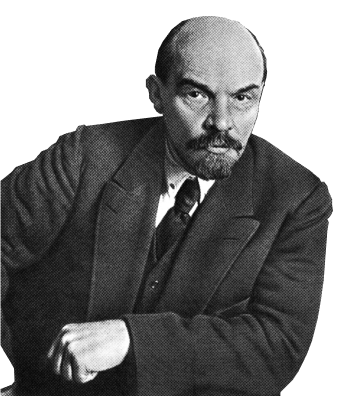

L’histoire du mouvement ouvrier chilien est riche et passionnante. Arrêtons-nous simplement, ici, sur la naissance des deux grands partis de la classe ouvrière chilienne. Créé en 1912, le Parti Ouvrier Socialiste chilien adhère en 1922 à la IIIe Internationale fondée en 1919 par Lénine et Trotsky. Il devient alors le Parti Communiste Chilien (PCCh). Mais dans la deuxième moitié des années 20, le PCCh est rapidement affecté par la dégénérescence stalinienne de l’Internationale Communiste. Il se bureaucratise et défend la ligne absurde de la « troisième période », dont la théorie du « social fascisme » caractérisait toutes les tendances du mouvement ouvrier – sauf les communistes – comme « fascistes »…

En 1933, en réaction à la dégénérescence du PCCh et sous l’impact d’une radicalisation des masses frappées par la crise de 1929, le Parti Socialiste (PS) est créé sur des bases programmatiques et théoriques très radicales. Mais dès 1938, dans le cadre de la politique stalinienne des « Fronts Populaires », le PS fait alliance avec le Parti Radical (un parti bourgeois). Au fil des concessions programmatiques et sous la pression de ses « alliés », le programme du PS est graduellement vidé de tout ce qui portait atteinte au capitalisme chilien.

La Démocratie Chrétienne

Les investissements étrangers au Chili eurent au moins une conséquence positive : en développant les forces productives, ils renforçaient la taille et le poids social de la classe ouvrière. Au début des années 60, celle-ci est devenue, de loin, la force dominante du pays : 70 % de la population active est salariée. Dans le même temps, la lutte des classes s’intensifiait.

En 1964, la droite traditionnelle chilienne est complètement discréditée, car elle s’est avérée incapable de moderniser le pays et de l’arracher à la domination impérialiste. Lors des élections de 1964, les capitalistes et les impérialistes se tournent alors vers la Démocratie Chrétienne, un parti bourgeois qui, cependant, use d’une démagogie « sociale ». Ce parti est l’ultime recours de la classe dirigeante face à la gauche. Son chef, Eduardo Frei, est soutenu par les Etats-Unis et toute la droite contre le candidat commun du PCCh et du PS, Salvador Allende.

Frei remporte les élections. Elu sur un discours très à gauche, il engage un début de réforme agraire extrêmement limitée et prend quelques mesures superficielles en faveur d’une « chilénisation » du cuivre : l’Etat prend davantage de parts dans cette industrie, mais sans pour autant nuire sérieusement aux intérêts nord-américains. Quant à la classe ouvrière, ses revendications restent insatisfaites. Les soulèvements ouvriers sont brutalement réprimés. La lutte des classes, cependant, continue de s’intensifier. Le gouvernement procapitaliste d’Eduardo Frei est rapidement discrédité. Cette situation débouche sur la victoire électorale de l’« Unité Populaire », en 1970, avec à sa tête Salvador Allende.

L’Unité Populaire

L’Unité Populaire (UP), coalition du PS, du PCCh et de quelques petits partis, dont le Parti Radical, remporte les élections du 4 septembre 1970, mais avec une faible avance qui ne permet pas à Allende d’avoir une majorité au Congrès. La droite, dont la Démocratie Chrétienne, est divisée, mais totalise plus de 58 % des voix.

La droite exige alors d’Allende qu’il souscrive à certaines conditions pour pouvoir former un gouvernement. Ce « pacte de garanties constitutionnelles » interdit notamment la formation de milices ouvrières, la nomination de membres des forces armées qui n’ont pas été formés dans les académies militaires et l’impossibilité d’effectuer tout changement dans le commandement de l’armée sans l’accord préalable du Congrès. Autrement dit, ce « pacte » prévoit que l’Etat – « un détachement d’hommes en armes en défense de la propriété » (Marx) – reste sous le contrôle de la bourgeoisie.

Allende est un martyr de notre cause. Mais le fait est qu’en acceptant ce « pacte » concocté par la droite chilienne, Allende et ses partenaires de l’UP ont commis une grave erreur. L’appareil d’Etat n’est pas au-dessus des classes, impartial ; c’est un instrument de domination aux mains de la classe dirigeante. La signature de ce pacte était une première manifestation du crétinisme parlementaire des dirigeants de l’UP, qui ont perdu un temps fou à « débattre » avec les députés de droite de la « légalité constitutionnelle » des mesures gouvernementales – pendant que les mêmes députés de droite préparaient, hors du Congrès, le renversement violent du gouvernement et l’écrasement de la révolution dans le sang. Telle était la soi-disant « voie chilienne vers le socialisme » – en réalité, une voie vers le désastre.

Ajoutons que les dirigeants du PCCh, fort de leur théorie des « deux étapes » (« démocratie » d’abord, puis socialisme un jour, plus tard…) étaient les partisans les plus fanatiques du « respect de la légalité constitutionnelle ». Le secrétaire général du PCCh, Luis Corvalán, vantait régulièrement « l’aile progressiste de la bourgeoisie » (en réalité inexistante) et les soi-disant « traditions démocratiques de l’armée chilienne », le tout dans le but de convaincre les masses révolutionnaires de l’impossibilité… d’un coup d’Etat.

Si la participation aux élections du mouvement ouvrier chilien permettait à la révolution chilienne de se couvrir de la légalité parlementaire bourgeoise, l’obstination de la direction du mouvement à respecter scrupuleusement cette légalité, lorsque cela revient à se lier les mains face à l’ennemi, était une erreur majeure.

Allende répètera malheureusement cette erreur à plusieurs reprises, s’embourbant dans des manœuvres parlementaires avec la Démocratie Chrétienne au lieu de prendre les mesures qui auraient permis de transférer le pouvoir aux ouvriers. En réalité, l’élection de septembre 1970 n’était qu’un pâle reflet du rapport réel entre les classes : près de 75 % de la population était salariée. Une partie des travailleurs avaient appuyé avec beaucoup d’enthousiasme le candidat Allende ; une autre partie, qui avait voté pour la Démocratie Chrétienne, vota pour l’Unité Populaire aux élections municipales de 1971 (51 % des voix pour l’UP). Des mesures plus radicales contre la bourgeoisie auraient sûrement permis de rallier encore plus largement la classe ouvrière.

Les réalisations du gouvernement de l’UP

La campagne électorale d’Allende annonçait 40 grandes mesures. Et de fait, le gouvernement met rapidement en œuvre des réformes profondes. Il commence par nationaliser la grande industrie textile. Puis, surtout après les élections municipales de 1971, les réformes s’accélèrent sous la pression des masses : nationalisation du cuivre (80 % des exportations du pays), des mines de charbon et de nitrates, mais aussi des télécommunications. Les loyers et des biens de première nécessité sont plafonnés ; les salaires sont augmentés de 40 à 60 %.

Après un temps d’hésitation, la réforme agraire avance à grands pas – à l’initiative, surtout, de comités de paysans qui se saisissent des terres, expropriant les latifundistes. Mais les dirigeants de l’UP se méfient des organisations paysannes, les accusant d’être manipulées par des groupes « gauchistes ». Le gouvernement freine la formation des « conseils paysans », qui auraient changé l’organisation de la production. Or, faire accepter cette nécessaire réorganisation par la voie légale, c’est-à-dire via le Congrès, était impossible. Malgré cela, le gouvernement parvient à mettre fin au système latifundiaire en 1972.

L’enthousiasme de la classe ouvrière et des paysans pauvres était énorme. Cela se manifestait notamment par la multiplication d’organes du pouvoir ouvrier dans les usines et dans les quartiers ouvriers : conseils d’administration d’entreprises, associations populaires, commandos communaux, groupes de contrôle de l’approvisionnement, etc. L’euphorie gagnait même la base militante du « centre », qui scissionna sur la question : « pour ou contre la révolution » ?

A ce moment-là, dans le courant de l’année 1971, toutes les conditions étaient réunies, dans la société chilienne, pour une transformation profonde de la société : les dirigeants socialistes et communistes formaient le gouvernement légitime du pays et avaient le soutien de la base des forces armées. Un référendum pour changer la Constitution aurait permis la transition « pacifique » chère à l’Unité Populaire. Mais par une confiance aveugle en la bonne volonté de l’ennemi de classe, les chefs de l’UP ont laissé les leviers de l’appareil d’Etat aux mains de la bourgeoisie.

C’est donc une situation de double pouvoir qui s’est développée dans le pays. D’un côté, l’appareil d’Etat restait sous le contrôle des capitalistes, qui sabotaient l’économie, organisaient la pénurie, protégeaient leurs intérêts de classe et réprimaient les « excès » des masses. Mais d’un autre côté, des organes de pouvoir populaire se développaient dans les usines, les quartiers, les campagnes : « cordons industriels », « comités de ravitaillement et de contrôle des prix » luttant contre la pénurie et le marché noir, etc.

La révolution socialiste nécessitait le développement et l’armement de ces organes démocratiques, leur coordination au niveau local et national – et le transfert effectif du pouvoir entre leurs mains. La direction de l’Unité Populaire – et en particulier les dirigeants du PCCh – s’y refusait, ce qui a permis à la contre-révolution de se mettre en marche.

La contre-révolution

Dès 1971, la réaction s’organise et se prépare à frapper. D’abord par le sabotage parlementaire : grâce à la majorité simple dont la droite dispose au Congrès, elle obtient la destitution de deux hauts fonctionnaires et sept ministres d’Allende, en trois mois à peine. Puis la bourgeoisie organise le sabotage de l’économie nationale : elle organise la pénurie et le marché noir, ainsi que des manifestations comme la « marche des casseroles vides ». Des campagnes dans la presse – qui est encore sous le contrôle des capitalistes – désignent Allende comme le responsable du chaos généralisé. Des groupes armés agissent dans la rue, organisant des attentats et semant la terreur. Dans les campagnes, des violences sévissent et des militants paysans sont assassinés. En octobre 1972, une grève des transporteurs financée par les Etats-Unis – qui organisent aussi un embargo contre le Chili – bloque le pays pendant trois semaines, menant le Chili au bord d’une guerre civile.

En mars 1973, les élections législatives renforcent encore l’Unité Populaire (43,4 %). Une partie de l’opposition crie à la fraude et mobilise dans la rue. Le MAPU, le MIR (deux partis de l’UP) et une fraction du PS appellent alors à un approfondissement de la révolution et à la constitution d’une Assemblée Révolutionnaire pour remplacer le congrès. Lors d’un discours d’Allende au Stade national, la base militante de l’UP crie : « assez de conciliations, c’est l’heure de lutter ! » En vain.

La réaction organise et finance des grèves dans la mine d’El Teniente, ce qui aboutit à une manifestation de masse à la mi-juin 1973. Le 29 juin, une tentative de coup d’Etat est menée par le deuxième régiment blindé de l’armée, qui attaque le palais présidentiel de La Monéda. Cette tentative échoue grâce à la mobilisation des masses et faute d’un soutien suffisant – à ce stade – au sein de l’armée. Les travailleurs se mobilisent et manifestent devant le palais présidentiel pour réclamer des armes pour se défendre. Mais le gouvernement continue de s’y refuser. Le Président demande aux travailleurs de se remettre au travail. Cette réaction rassure et renforce la réaction.

En août, le patronat des transports organise une deuxième grève. La petite bourgeoisie commence à basculer vers la droite et des manifestations s’organisent sous la coupe de l’organisation fasciste « Patrie et Liberté ». Le 23 août, Allende nomme Pinochet à la tête de l’armée, sous la pression de la droite, et intègre deux militaires au gouvernement. Une grande manifestation est organisée le 4 septembre, date anniversaire de l’accession au pouvoir de l’Unité Populaire, qui réunit 800 000 personnes à Santiago. Encore une fois, les travailleurs demandent des armes au gouvernement.

Le 9 septembre, le Secrétaire Général du Parti Socialiste, Carlos Altamirano, appelle à l’affrontement et demande que l’on arme le peuple. Allende lui répond qu’il va organiser un référendum. Le rapport de force, encore sensiblement favorable à la révolution, aurait sans doute permis à l’Unité Populaire de faire adopter le référendum. C’est pour cela que la classe dominante frappe deux jours plus tard, le 11 septembre 1973, par un coup d’Etat d’une violence inédite en Amérique latine.

La dictature de Pinochet

Le général Augusto Pinochet prend le pouvoir, dissout le parlement et traque tous les militants de gauche : ils sont emprisonnés, torturés, assassinés. La violence de la répression est à la hauteur de la puissance du mouvement ouvrier chilien.

Le coup d’Etat débouche sur un régime de type bonapartiste. Il ressemble, à certains égards, à un régime fasciste : arrestations et assassinats massifs, camps de concentration… Mais en réalité, le régime de Pinochet n’a pas la base sociale du fascisme : il s’appuie essentiellement sur les forces répressives de l’appareil d’Etat. C’est pour cette raison qu’il est assez rapidement gagné par une instabilité chronique qui aboutira à son renversement, à la fin des années 80.

Le gouvernement de Pinochet subit de plein fouet la crise de 1974-76. L’impérialisme mondial (FMI, Banque Mondiale, etc.) vole alors à son secours et lui accorde des prêts importants. En échange, Pinochet doit appliquer dès 1975 un programme d’austérité qui fait du Chili le « laboratoire du néo-libéralisme », selon une expression consacrée, avec des conséquences dramatiques pour l’économie nationale – et surtout pour la classe ouvrière chilienne, qui subit la faim, la misère et le chômage. De nombreux cadres ouvriers ayant travaillé dans la clandestinité ont témoigné, depuis, de l’humiliation insoutenable du peuple chilien pendant cette période.

Leçons

La révolution chilienne a marqué l’histoire de l’Amérique latine et a eu un impact colossal sur l’ensemble du mouvement ouvrier international. Nous avons apporté quelques éléments qui prouvent que ce sont les erreurs des dirigeants socialistes et communistes qui ont mené à la catastrophe. C’est une leçon très importante, car elle rappelle le rôle crucial du « facteur subjectif » (le parti et sa direction) dans une révolution.

Le gouvernement de l’Unité Populaire aurait dû – et aurait pu – exproprier la totalité des grands groupes capitalistes, organiser la planification de l’économie et placer le pouvoir effectif – le pouvoir d’Etat – entre les mains des travailleurs et des paysans. Au lieu de cela, malgré la nationalisation des secteurs stratégiques de l’économie, une « économie mixte » était mise en place, qui laissait à la réaction la possibilité de désorganiser l’économie chilienne.

Surtout, comme le rappelle le sous-titre de l’excellent documentaire de Patricio Guzman, La Bataille du Chili, la révolution chilienne fut « la lutte d’un peuple sans armes ». Celles-ci sont restées sous le contrôle de la bourgeoisie. Sachons analyser cette défaite, ses causes profondes, pour préparer les victoires futures.