La révolution de Février, qui renversa le régime tsariste, déboucha sur une situation de « double pouvoir » : d’un côté, le « gouvernement provisoire » représentant la bourgeoisie ; de l’autre, les soviets reposant sur les ouvriers et les soldats. La contradiction centrale de cette situation résidait dans le fait que le « gouvernement provisoire » était soutenu par les dirigeants réformistes des soviets, les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires (SR), qui à partir d’avril entrèrent même dans le gouvernement provisoire. D’où le mot d’ordre des bolcheviks : « Tout le pouvoir aux soviets! ».

Le 3 juin 1917 s’ouvrit à Petrograd le 1er congrès des soviets, qui rassemblait des délégués élus par les soviets de toute la Russie. Ce congrès était dominé par les réformistes (mencheviks et SR), alors que les bolcheviks n’y étaient qu’une faible minorité : 105 délégués sur 820.

Cette situation s’expliquait par le fait que la province n’avait rejoint le mouvement révolutionnaire de février qu’après sa victoire à Petrograd. Les illusions de mars étaient encore largement dominantes en province, alors qu’elles étaient déjà en train de se dissiper dans la capitale. Preuve de ce décalage, le jour même où le congrès des soviets approuvait la participation des réformistes au gouvernement de coalition avec la bourgeoisie, une conférence de tous les soviets industriels de Petrograd se ralliait au mot d’ordre bolchevique : « tout le pouvoir aux soviets! ».

Pour faire pression sur le congrès, le parti bolchevique appelait à une manifestation, le 10 juin, sous le mot d’ordre de la rupture de la coalition : « À bas les dix ministres capitalistes! » Mais cette manifestation fut présentée par l’Exécutif du soviet comme une tentative de putsch – et fut interdite. En réponse, le parti bolchevique décida de ne pas risquer un affrontement prématuré avec l’Exécutif ou le gouvernement : il renonça à la manifestation. Néanmoins, la démonstration était faite que la direction réformiste des soviets craignait les masses ouvrières de la capitale.

Pour dissiper cette « mauvaise impression », le congrès décida de convoquer une manifestation sous des mots d’ordre « démocratiques ». Le parti bolchevique releva le défi et appela les travailleurs à participer à cette manifestation, convoquée pour le 18 juin. Ce jour-là, les masses de Petrograd envahirent les rues et le firent presque unanimement sous des mots d’ordre bolcheviques : « À bas les dix ministres capitalistes! Tout le pouvoir aux soviets! » La preuve était donnée de l’autorité acquise par le parti bolchevique sur les travailleurs et les soldats de la capitale.

L’« offensive Kerensky »

Pour les puissances impérialistes alliées à la Russie (France et Grande-Bretagne), la principale préoccupation restait la poursuite de la guerre. La boucherie continuait et la Russie révolutionnaire devait payer les dettes contractées par le régime tsariste avec le sang des ouvriers et des paysans sous l’uniforme. Pour rassurer les créanciers européens, qui devenaient de plus en plus pressants, le gouvernement provisoire décida d’une « grande offensive » pour démontrer la valeur de l’armée russe.

Kerensky, ministre de la Guerre depuis avril, organisa personnellement cette offensive, faisant la tournée des fronts pour essayer d’y remonter le moral des troupes à coup de discours flamboyants. Le théâtre choisi pour cette démonstration de force fut le front Sud, l’ennemi y étant composé avant tout de troupes autrichiennes, qui étaient à peine en meilleur état que les troupes russes. L’offensive fut lancée le 18 juin. Après une énorme préparation d’artillerie, les troupes russes bousculèrent les divisions autrichiennes et commencèrent à avancer, avant que l’offensive ne ralentisse et ne s’arrête à la fin du mois.

La raison en était simple : malgré la propagande, le problème fondamental de l’armée russe n’était pas réglé. Elle reposait toujours sur les mêmes cadres qu’avant février et était de plus en plus divisée. Les officiers, symboles de l’ancien régime, étaient généralement détestés des soldats, qui s’étaient groupés en comités et soupçonnaient à juste titre leurs supérieurs d’hostilité envers la révolution. De plus, la majorité des soldats attendaient avec impatience la fin de la guerre. Ils étaient prêts à défendre leurs positions, mais certainement pas à avancer fleur au fusil jusqu’à Constantinople ou Berlin. Une contre-offensive de troupes allemandes balaya cette armée déchirée et boiteuse, la repoussant plus de 80 km en arrière de ses positions de départ. L’offensive, qui devait démontrer la puissance de l’armée russe, n’avait fait qu’en dévoiler la décomposition.

Les journées de Juillet

Cette déroute ne fut connue à Petrograd que dans les premiers jours de juillet. Mais entre-temps, la lassitude des travailleurs et des soldats de la capitale à l’égard des atermoiements du gouvernement provisoire et des dirigeants « conciliateurs » des soviets s’était transformée en colère. Alors que la grande majorité de la population avait espéré que la révolution signerait la fin de la guerre et réglerait les problèmes pressants de la terre, le gouvernement avait organisé une offensive et repoussé le règlement de la question agraire à la fin des hostilités. En attendant, les profiteurs de guerre continuaient à s’enrichir au milieu d’une misère générale.

La colère contre l’offensive fut l’étincelle qui manquait pour pousser à bout la population et la garnison de Petrograd. Les usines et les casernes les plus avancées envisageaient maintenant de renverser le gouvernement provisoire et de transférer tout le pouvoir aux soviets. Cela signifiait que l’avant-garde de la classe ouvrière tirait les bonnes conclusions de l’ensemble de la situation, mais cela représentait tout de même un risque énorme. Petrograd était très en avance sur le reste du pays. Cette configuration risquait de déboucher sur une insurrection limitée à Petrograd, qui serait dès lors écrasée en même temps que la direction du mouvement révolutionnaire.

Les bolcheviks comprirent ce danger et tentèrent d’abord d’empêcher les manifestations. Ils expliquèrent aux masses de Petrograd qu’elles devaient donner le temps à la province de rattraper la capitale. Mais très vite, il fut clair que le courant était trop fort et les bolcheviks durent se résoudre à prendre la tête du mouvement pour l’encadrer, limiter sa portée, écarter les provocations et accompagner l’avant-garde dans sa lutte. Cette tactique réussit : les manifestations armées des 3 et 4 juillet restèrent limitées à des démonstrations de force. Effrayés par cette mobilisation, les dirigeants réformistes des soviets ne retrouvèrent du courage que lorsque des unités fidèles au gouvernement bourgeois arrivèrent dans le centre-ville de la capitale.

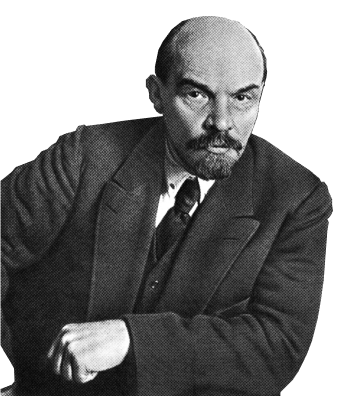

Le mouvement ne s’était pas engagé trop en avant ; il put se replier en relatif bon ordre, malgré une répression sévère. Celle-ci, ne pouvant frapper de front les casernes et les usines, se concentra ensuite sur le parti bolchevik, accusé d’avoir préparé un putsch et d’être à la solde des Allemands. Le journal du parti fut interdit et Lénine – accusé de haute trahison – dut passer dans la clandestinité. Il se cacha en Finlande. Pour le mouvement révolutionnaire, ces journées avaient été une leçon dure, mais indispensable : elles avaient révélé la véritable nature de la politique des dirigeants mencheviks et SR, qui n’étaient pas entrés au gouvernement pour y « faire pression sur la bourgeoisie », mais bien pour protéger celle-ci des masses.

Dès le lendemain des journées de juillet, le gouvernement de coalition dirigé par Lvov s’effondra et fut remplacé par une nouvelle coalition, présidée par le « socialiste » Kerensky. Face à la défaillance des politiciens bourgeois, les conciliateurs assumaient maintenant la présidence du gouvernement, en même temps que la responsabilité de la politique impérialiste de la bourgeoisie.