Cet article est la reprise d’un exposé oral réalisé dans le cadre d’une École marxiste de la section française de la TMI, en décembre 2021.

Cette discussion porte sur les racines philosophiques du marxisme. Mais pour commencer, il faut souligner que le marxisme n’a pas seulement des racines philosophiques et théoriques. Il a aussi une base matérielle, une base économique et sociale bien déterminée.

Pour que le marxisme puisse émerger, comme doctrine, il fallait que les rapports de production capitalistes aient atteint un certain niveau de développement. Il fallait que la classe ouvrière moderne soit suffisamment développée. En outre, il fallait que la lutte entre la classe ouvrière et la bourgeoisie se soit manifestée de façon claire.

Cela, Marx l’avait compris, et cette compréhension marquait, à elle seule, un saut qualitatif dans l’évolution de la pensée humaine. Pour la première fois de l’histoire, une doctrine philosophique et scientifique comprenait l’ensemble des conditions – intellectuelles et matérielles – de sa propre émergence.

Jusqu’à Marx, même les plus grands philosophes n’avaient pas une conscience claire des conditions historiques qui avaient déterminé l’émergence de leur propre pensée. Bien sûr, ils connaissaient les philosophes qui les avaient précédés, et ils pouvaient reconnaître l’influence de ces philosophes sur leur propre pensée. Il y a un exemple célèbre : Kant, dans sa préface à la Critique de la Raison pure, explique avoir été « réveillé de (s)on sommeil dogmatique » par la philosophie de David Hume, un empiriste anglais du XVIIIe siècle. De même, Spinoza et Leibniz soulignaient l’influence déterminante de Descartes sur leur propre pensée. Mais ils n’allaient pas beaucoup plus loin que cela.

Surtout, ni Spinoza, ni Leibniz, ni Kant n’avaient conscience – et ne pouvaient avoir conscience – d’être des philosophes bourgeois. Ils n’étaient pas conscients du fait que leurs idées reflétaient, sur le plan philosophique, les intérêts de la bourgeoisie montante en Europe. On peut en dire autant, d’ailleurs, des matérialistes du XVIIIe siècle. Ils avaient beau être matérialistes, ils n’étaient pas conscients des bases matérielles – économiques et sociales – de leurs propres idées. Ainsi, quand on dit que les matérialistes français ont contribué à préparer la Grande Révolution française de 1789-94, c’est juste, bien sûr, mais il ne faut pas comprendre par là qu’ils savaient qu’ils jouaient ce rôle – et encore moins qu’ils anticipaient ce que serait la dynamique de classe de cette révolution. A l’inverse, les marxistes anticipent à la fois la révolution socialiste et le rôle décisif qu’ils doivent y jouer, pour que cette révolution soit victorieuse.

Hegel et le Savoir absolu

Un progrès important a été réalisé par le philosophe allemand Hegel (1770-1831). En quoi consistait ce progrès ? Pas dans le fait que Hegel aurait élucidé les conditions économiques et sociales de sa propre pensée : il ne les a pas élucidées. Le progrès se situait ailleurs : dans le fait que Hegel inscrivait sa propre philosophie dans le prolongement de l’ensemble de l’histoire de la pensée humaine.

Hegel ne se réclamait pas de tel ou tel philosophe, mais de toute l’histoire de la philosophie. Il accordait une valeur – relative, mais une valeur tout de même – à toutes les grandes philosophies, et ce depuis les présocratiques grecs. En fait, il concevait sa propre philosophie comme la récapitulation générale et l’aboutissement suprême de toute l’histoire de la pensée humaine. Et quand je dis : « l’aboutissement suprême », il faut l’entendre au sens strict. Hegel pensait que son œuvre était le dernier mot de l’histoire de la philosophie, sa conclusion définitive.

C’était une erreur, bien sûr, et cette erreur était liée au caractère idéaliste de sa philosophie. Pour Hegel, le monde réel, la nature et les sociétés humaines sont les produits de « l’Idée absolue » – laquelle s’aliène et se réalise dans l’histoire, et en particulier dans l’histoire de la philosophie, pour revenir à elle-même sous la forme du Savoir absolu, c’est-à-dire de l’Idée absolue devenue totalement consciente d’elle-même.

Dès lors, rien n’empêchait Hegel de considérer qu’il avait lui-même réalisé, dans sa philosophie, cette étape ultime du Savoir absolu.

De profondes racines

Pour le matérialisme marxiste, il en va tout autrement. Pour nous, les idées reflètent le monde objectif, le monde matériel, qui est infini et infiniment complexe, de sorte qu’il ne peut pas y avoir de limites aux progrès du savoir, aux progrès de la science. Jamais le savoir ne pourra épuiser tout ce qu’il est possible de savoir. Autrement dit, le marxisme met un terme à l’ambition de parvenir à un savoir absolu, à un savoir complet et définitif – ambition que Hegel n’était pas le seul à revendiquer, d’ailleurs, mais à laquelle il a donné la forme la plus systématique et la plus grandiose.

C’est là une différence majeure entre le marxisme et la philosophie de Hegel. Cependant, il y a aussi ce point commun : Marx, comme Hegel, se réclamait de toute l’histoire de la philosophie, dont le marxisme est le développement moderne le plus abouti (mais pas le développement ultime). Comme Hegel, le marxisme explique que tous les grands philosophes ont fait avancer la connaissance, d’une façon ou d’une autre, comme le montre bien Alan Woods dans son Histoire de la philosophie. En ce sens, les racines philosophiques du marxisme plongent très loin, jusque dans la Grèce antique. Par exemple, le marxisme se réclame d’Héraclite (pour ce qui est de la dialectique) et de Démocrite (pour ce qui est du matérialisme), entre autres.

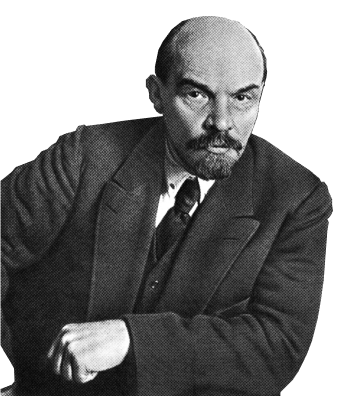

A ce propos, Lénine écrivait : « le marxisme n’a rien qui ressemble à du “sectarisme” dans le sens d’une doctrine repliée sur elle-même et ossifiée, surgie à l’écart de la grande route du développement de la civilisation universelle. Sa doctrine naquit comme la continuation directe et immédiate des doctrines des représentants les plus éminents de la philosophie, de l’économie politique et du socialisme[1]. »

La « singularité » postmoderne

On ne peut pas en dire autant de la plupart des philosophes bourgeois qui ont succédé à Marx – et en particulier des philosophes postmodernes[2]. A les lire, on a parfois l’impression que, comme Athéna, ils sont sortis tout armés de la tête de Zeus. Ils n’inscrivent pas leur pensée dans le prolongement de l’ensemble de l’histoire de la philosophie ; tout au plus se réclament-ils de tel ou tel philosophe. Ils se tiennent « à l’écart de la grande route du développement de la civilisation universelle », pour reprendre la formule de Lénine. Ils en sont fiers, d’ailleurs : ils y voient la marque de leur originalité et de leur singularité.

En réalité, à y regarder de près, on se rend compte qu’on a affaire à de vieilles idées – des idées pré-marxistes – cachées sous de nouveaux déguisements. Le postmoderne Gilles Deleuze a même théorisé la nécessité de produire en série ces nouveaux déguisements. Il expliquait, en gros, que le rôle du philosophe était de « créer des concepts » : « Créer des concepts toujours nouveaux, c’est l’objet de la philosophie[3]. » Et Dieu sait que Deleuze en a créé, des concepts. Sauf qu’à bien y regarder, il s’agissait surtout de mots nouveaux recouvrant, au mieux, de vieux concepts – au pire, des concepts extrêmement confus, des abstractions vides, déconnectées du réel.

En fait, la création de « nouveaux concepts » n’est pas une fin en soi. Marx, bien sûr, a forgé un certain nombre de concepts, notamment dans Le Capital. Mais il l’a fait dans le cadre d’un développement réel de la connaissance – et parce que ce développement nécessitait de nouveaux concepts. Lorsque les vieux concepts étaient toujours fonctionnels, Marx les reprenait, quitte à en enrichir le contenu. Ce n’est pas la création de nouveaux concepts qui fait avancer la connaissance ; c’est au contraire le développement de la connaissance qui appelle de nouveaux concepts, lorsque c’est nécessaire.

Descartes et l’empirisme anglais

A présent, évoquons quelques-unes des philosophies qui constituent les racines du marxisme. Et commençons par les matérialistes. On souligne souvent – à juste titre – que la philosophie marxiste est l’héritière des matérialistes français du XVIIIe siècle. Mais en fait, on doit remonter un peu plus loin. Les matérialistes français du XVIIIe siècle ne tombaient pas du ciel.

Marx soulignait le rôle central joué par la philosophie de Descartes (1596-1650). Il était, par excellence, un dualiste. Il affirmait que l’univers est composé de deux substances radicalement distinctes et indépendantes l’une de l’autre : la matière (ou l’étendue) et la pensée.

Le marxisme, à l’inverse, est un monisme : il y a une seule réalité objective, matérielle, dont la pensée n’est qu’un reflet dans le cerveau des hommes. Mais le dualisme radical de Descartes avait un avantage : il séparait complètement la physique cartésienne de sa métaphysique. Pour Descartes, l’univers matériel, avec ses lois mécaniques, peut être étudié indépendamment de toute considération métaphysique, et cela vaut également pour le corps humain.

Eh bien, des disciples de Descartes ont pris appui sur sa physique pour la généraliser, en quelque sorte, et lui faire jouer un rôle central jusque dans le domaine de la pensée. Par exemple, La Mettrie (1709-1751), qui se réclamait de Descartes, affirmait que l’âme n’est qu’un mode du corps, et que les idées peuvent être expliquées, elles aussi, en termes de mouvements mécaniques.

Jamais Descartes n’aurait accepté cette idée. D’ailleurs, il protesta contre ceux qui, de son vivant, se livraient à des interprétations semblables de sa philosophie. Il n’empêche : c’est quand même lui qui a ouvert la voie à ces idées. Au passage, on voit ici comment, dialectiquement, un dualisme radical – précisément parce qu’il était radical – a ouvert la voie à un monisme matérialiste.

L’autre grande source du matérialisme français fut l’empirisme anglais, en particulier celui de John Locke (1632-1704). Le principal ouvrage de Locke – Essai sur l’entendement humain – a reçu un accueil très positif en France. John Locke y affirmait que toutes nos idées dérivent de nos sens, de notre perception sensible. En conséquence, John Locke niait l’existence d’idées « innées », indépendantes de l’expérience, que Dieu aurait placées dans la tête des hommes.

C’était un pas sérieux vers l’athéisme. Chez Descartes, les idées innées constituaient l’une des preuves de l’existence de Dieu. En effet, qui, sinon Dieu, peut bien avoir mis de telles idées dans la tête des hommes ? A l’inverse, si on affirme, comme Locke, que toutes les idées sont acquises, qu’elles découlent toutes de notre expérience, il n’y a plus besoin d’un Dieu pour les expliquer.

Matérialisme et socialisme utopique

En résumé, les deux grandes sources du matérialisme français étaient : 1) la physique de Descartes ; 2) l’empirisme anglais.

Mais c’est dans la deuxième source – dans l’influence de l’empirisme anglais du XVIIe siècle – que Marx voyait l’origine d’un mouvement du matérialisme français vers le socialisme et le communisme. En effet, si c’est l’expérience qui détermine les idées ; si les hommes, de façon générale, sont entièrement façonnés par leur expérience, laquelle dépend des circonstances (économiques et sociales), alors s’ouvre la possibilité d’organiser la société d’une façon telle que les circonstances favorisent le bonheur et l’épanouissement de chacun.

On trouve le développement de ces idées chez deux matérialistes français du XVIIIe siècle : Helvétius et D’Holbach. Ils n’étaient pas des communistes, mais ils ont contribué à poser les bases sur lesquelles se sont appuyés les socialistes utopiques du début du XIXe siècle, dont Fourrier et Owen. Les socialistes utopiques ont imaginé des sociétés organisées de telle façon que tout un chacun puisse s’y épanouir librement.

Cependant, avec le socialisme utopique, on arrive à un stade où le matérialisme ne peut plus avancer sans rompre avec ce qu’il a de mécaniste et de formaliste. D’ailleurs, ce formalisme et ce mécanisme faisaient sans cesse retomber les socialistes utopiques dans l’idéalisme. Par exemple, Owen et Fourrier cherchaient à convaincre la bourgeoisie de la rationalité de leurs systèmes utopiques. Ils ne comprenaient pas que la politique de la bourgeoisie était déterminée non par des principes rationnels, mais par des intérêts matériels, des intérêts économiques.

Kant et Hegel

En bref, le matérialisme ne pouvait plus se développer sans fusionner, pour ainsi dire, avec la dialectique. C’est précisément ce qu’a fait Marx, en s’appuyant sur Hegel, qui avait donné à la dialectique son développement le plus prodigieux, tellement prodigieux qu’aujourd’hui encore, quiconque veut approfondir sa compréhension de la dialectique doit en passer par la lecture – difficile – de Hegel.

Ceci dit, Hegel lui-même s’appuyait sur la philosophie d’un autre Allemand, Emmanuel Kant, qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle, et qui a redonné ses lettres de noblesse à la dialectique. Kant affirmait qu’il y a un certain nombre de contradictions inhérentes à la pensée humaine – contradictions qui, selon lui, ne peuvent pas être résolues scientifiquement, mais seulement « dépassées » dans la morale et la religion. Cette idée d’un possible « dépassement » des contradictions de la logique formelle est éminemment dialectique.

Par exemple, prenons la question de la liberté humaine. Kant montre que, du point de vue de la logique formelle, on peut défendre aussi bien l’idée que l’homme agit librement – et l’idée contraire, à savoir que tous les actes des hommes sont entièrement déterminés par des causes naturelles. A ce niveau, Kant nous dit que cette contradiction ne peut pas être résolue : elle ne peut qu’être dépassée, c’est-à-dire transportée sur un autre plan, celui de la morale. La morale est inconcevable si l’on ne suppose pas la liberté humaine. Il faut supposer la liberté humaine pour fonder une morale digne de ce nom. Cependant, l’existence de cette même liberté humaine ne peut pas être démontrée rationnellement, comme on démontre telle ou telle loi de la physique ou de la chimie. Voilà ce que disait Kant.

En bref, il comprenait les limites de la logique formelle. Il comprenait les contradictions dans lesquelles s’enfonce la logique formelle. Cependant, il a renoncé à résoudre ce problème sur le plan de la connaissance, sur le plan du savoir. C’est ici que Hegel intervient, en montrant que les contradictions relevées par Kant sont inhérentes au réel et que les opposés ne s’excluent pas mais, au contraire, sont indissociables. Par exemple, Hegel souligne que le concept de liberté n’a aucune signification sans le concept de nécessité. La liberté suppose son contraire : la nécessité. Toute liberté est relative, et ce sont les progrès dans la connaissance de la nécessité qui déterminent les progrès de la liberté.

C’est là une conception très profonde de la liberté, beaucoup plus profonde que celle de Kant. Et les marxistes n’ont qu’une seule chose à y ajouter : les progrès de la liberté humaine ne reposent pas seulement sur les progrès de la connaissance, mais aussi et d’abord sur le développement de la technologie, de la science appliquée et des forces productives en général. C’est l’accroissement du pouvoir des hommes sur la nature qui constitue la base matérielle de leur libération.

Toujours est-il que, chez Hegel, les contradictions de la logique formelle ne sont pas dépassées dans la sphère de la morale ou de la religion, comme chez Kant. Chez Hegel, les contradictions constituent le moteur de la connaissance elle-même ; elles sont dépassées sur le plan du savoir, sous la forme de nouvelles contradictions, plus riches et plus complexes que les précédentes. C’est un progrès colossal : Hegel résout le problème posé par Kant en poussant jusqu’au bout la critique kantienne de la logique formelle, c’est-à-dire en développant une nouvelle logique, une logique de la contradiction et du mouvement permanents, une logique dialectique.

Ce faisant, Hegel détruit complètement les limites que Kant avait assignées au savoir humain. Kant affirmait que l’esprit humain ne pouvait connaitre que les « phénomènes », c’est-à-dire les choses telles qu’elles nous apparaissent, et non les choses en elles-mêmes, telles qu’elles sont indépendamment de notre subjectivité sensible et intellectuelle. Kant imposait une limite absolue au savoir. Hegel, lui, détruit cette limite absolue ; il restaure les droits de la raison à connaître le monde réel, le monde tel qu’il est objectivement.

Cependant, pour Hegel, le monde réel est un produit de la pensée. Selon lui, la nature est une aliénation de l’Idée absolue ; la matière, c’est de la pensée qui s’aliène, qui se fait autre qu’elle-même, qui se rend étrangère à soi. C’est le problème de l’idéalisme hégélien : il inverse totalement le rapport réel entre la matière et la pensée. Bien sûr, c’est à partir de l’étude des processus du monde réel, matériel, que Hegel dégage ses lois de la dialectique : la transformation de la quantité en qualité, la négation de la négation, etc. Mais Hegel ne reconnait pas ces lois, qu’il a si brillamment détaillées, comme des lois qui sont à l’œuvre d’abord dans le monde matériel, la nature, et qui ensuite se reflètent dans la pensée humaine. Hegel inverse ce rapport, ce qui aboutit à toutes sortes de distorsions, notamment dans son analyse de l’histoire humaine, comme le soulignait Plekhanov dans un excellent article.

Le matérialisme dialectique

La révolution philosophique accomplie par Marx a consisté à placer la dialectique sur des bases matérialistes. Marx a montré que les lois de la dialectique ne sont pas un produit de l’Idée absolue, ne sont pas un produit de la pensée, mais sont à l’œuvre à tous les niveaux de la nature et de l’histoire de l’humanité, moyennant quoi elles se reflètent dans la pensée humaine.

Cependant, cette révolution philosophique, Marx ne l’a pas réalisée d’un seul coup, en 24 heures – ni tout seul : son ami Engels y a contribué. Dans leur jeunesse, Marx et Engels furent d’abord des partisans de la philosophie de Hegel, qu’ils connaissaient très bien. Marx et Engels faisaient partie de l’aile gauche des hégéliens, qui s’efforçait de mobiliser les idées de Hegel contre l’absolutisme prussien. Ils étaient des libéraux et des démocrates très radicaux, mais pas encore des matérialistes ni des communistes à proprement parler, même s’il est clair qu’ils s’orientaient dans cette direction.

Un catalyseur de leur évolution philosophique, ce fut l’influence de Ludwig Feuerbach, un hégélien de gauche qui entreprit de rompre avec l’idéalisme et de critiquer les idées de Hegel d’un point de vue matérialiste. La puissance de cette critique eut un énorme impact sur Marx et Engels. Cependant, Feuerbach avait tendance à abandonner la dialectique en même temps qu’il rejetait l’idéalisme. Sa critique de l’idéalisme était très convaincante, mais son matérialisme était trop abstrait, trop formaliste. En conséquence, l’enthousiasme de Marx et Engels pour Feuerbach a très vite cédé la place à une critique positive de ses idées, en vue de réconcilier le matérialisme et la dialectique.

Cela non plus ne s’est pas fait en 24 heures, et on peut suivre cette évolution chez Marx, en particulier, depuis ses Manuscrits de 1844 jusqu’aux célèbres Thèses sur Feuerbach, rédigées en 1845. En fait, c’est dans sa polémique contre Proudhon, publiée en 1847 sous le titre Misère de la philosophie, que Marx a véritablement stabilisé ses idées philosophiques.

Les distorsions « marxiennes »

Soit dit en passant, cette période de transition, chez le jeune Marx, a été l’objet d’élucubrations infinies de la part des soi-disant « marxistes » académiques, qui d’ailleurs ne s’affichent pas comme marxistes, mais comme « marxiens ». Les « marxiens » se livrent – notamment – à deux types de manœuvre, l’une visant le matérialisme, l’autre visant la dialectique.

La première manœuvre consiste à faire l’apologie des éléments d’idéalisme que le jeune Marx était justement en train de liquider, dans sa propre pensée. Ces marxiens trouvent formidables les faiblesses idéalistes du jeune Marx – et rejettent plus ou moins explicitement son évolution ultérieure, son évolution matérialiste.

La deuxième manœuvre, qui est à peine plus subtile, consiste à interpréter l’évolution du jeune Marx comme une rupture totale avec la philosophie de Hegel. Ils font comme si Marx n’avait pas conservé ce qu’il appelait lui-même le « noyau rationnel » de la philosophie hégélienne : la dialectique. En France, par exemple, Louis Althusser s’est livré à cette distorsion, et il a eu de nombreux disciples. Il s’agissait d’une attaque contre la dialectique. Marx y a répondu d’avance dans sa postface au premier livre du Capital : « J’ai critiqué le côté mystique de la dialectique hégélienne il y a près de trente ans, à une époque où elle était encore à la mode… Mais bien que Hegel défigure la dialectique par le mysticisme, ce n’en est pas moins lui qui en a le premier exposé le mouvement d’ensemble. Chez lui elle marche sur la tête ; il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable. »

Quelques lignes plus loin, Marx donne même une explication matérialiste des attaques contre la dialectique, explication qui s’applique parfaitement aux « marxiens » : « Sous son aspect rationnel, la dialectique est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires, parce que dans la conception positive des choses existantes, elle inclut du même coup l’intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire ; parce qu’elle est essentiellement critique et révolutionnaire. »

Voilà ce que les « marxiens » – paisiblement installés dans leur carrière académique – s’efforcent d’éliminer de la pensée de Marx : son caractère révolutionnaire, qui découle à la fois du matérialisme et de la dialectique. Ils s’efforcent d’enfermer le marxisme – ou plutôt leur version tronquée du marxisme – dans les quatre murs de l’université bourgeoise, en complète contradiction avec la dimension pratique, militante, du marxisme révolutionnaire. Ils font comme si Marx n’avait pas écrit, dans sa 11e thèse sur Feuerbach : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le transformer. »

Conclusion

Pour conclure, je voudrais aborder deux points :

1) Dans mon exposé, j’ai fait abstraction de la base économique et sociale de l’histoire de la philosophie. Or cette base économique et sociale a joué un rôle central dans cette histoire – et même un rôle déterminant, en dernière analyse.

Par exemple, on ne peut pas comprendre l’émergence et le succès du cartésianisme indépendamment de l’ascension de la bourgeoisie européenne et des révolutions scientifiques de cette époque. De même, le matérialisme français du XVIIIe siècle est indissociable de la crise de l’ancien régime et des prémisses objectives de la Grande Révolution française. Enfin, les défauts du socialisme utopique sont directement liés à l’immaturité des rapports de production capitalistes dans la France du tout début du XIXe siècle.

Dans son livre sur l’histoire de la philosophie, Alan Woods donne bien d’autres exemples.

2) Quelques mots, enfin, sur la position du marxisme dans l’histoire de la pensée humaine. En un sens, Marx a réalisé l’ambition de Hegel : développer un savoir conscient de lui-même, c’est-à-dire conscient de ses propres prémisses. Hegel avait cru y parvenir en confondant sa propre philosophie avec le Savoir absolu. C’était une impasse. A l’inverse, le marxisme est conscient de n’être qu’une étape – aussi décisive soit-elle – dans l’histoire de la pensée humaine.

Contrairement à ce qu’affirment nombre de nos adversaires, le marxisme n’est pas un « système » à proprement parler ; il n’est pas clos sur lui-même et ne prétend pas avoir livré le dernier mot du savoir. Jamais une doctrine philosophique et scientifique – fut-ce la doctrine marxiste – ne pourra prétendre constituer l’étape ultime dans le développement du savoir.

Comme l’écrivait Trotsky : « Le marxisme n’a pas la prétention d’être un système absolu. Il a conscience de sa propre signification historiquement transitoire. Seule une application consciente de la dialectique matérialiste à tous les domaines de la science peut préparer et préparera les éléments nécessaires pour transcender le marxisme, ce qui, dialectiquement, sera en même temps le triomphe du marxisme. »

Trotsky ajoutait que cela n’arrivera pas sous le capitalisme. Ce sera seulement possible après la révolution socialiste, lorsque de toutes nouvelles conditions économiques, sociales et culturelles permettront « une application consciente et approfondie de la dialectique matérialiste à tous les domaines de la science ». La tâche de notre époque, ce n’est donc pas de « transcender » le marxisme. La tâche de notre époque, c’est de construire la Tendance Marxiste Internationale, de construire une puissante Internationale révolutionnaire capable de porter les travailleurs au pouvoir, dans le monde entier, de renverser le capitalisme et d’en finir avec la misère, l’exploitation de classe et toutes les formes d’oppressions. Alors, sur la base de nouveaux rapports de production, les générations futures auront tout le loisir – et les moyens – de porter les connaissances humaines, la science et la technologie vers de nouveaux sommets.

[1] Dans Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme.

[2] Lire notre article : Misère de la philosophie postmoderne.

[3] L’Abécédaire de Gilles Deleuze (lettre H).