Dans cette troisième partie de notre article sur l’histoire du Parti québécois, nous abordons la question linguistique au Québec. L’article fera finalement quatre parties, et la dernière sera publiée au cours des prochaines semaines.

<<Deuxième partie |

La question linguistique

Un aspect incontournable de la politique du PQ est la question de la langue française. Elle a eu un impact énorme sur la politique québécoise au cours des années 60 et 70 en particulier. À l’époque, l’oppression des francophones et de la classe ouvrière francophone en particulier est l’un des éléments les plus flagrants de la domination coloniale du Québec par le Canada. L’anglais est la langue des affaires et la langue du travail, et les travailleurs francophones sont parmi les groupes ethniques ou linguistiques les moins payés de la province. Presque toutes les grandes entreprises sont possédées par les impérialistes anglophones du Canada anglais ou des États-Unis.

Les syndicats francophones doivent négocier en anglais avec les capitalistes anglophones. Ce n’est qu’avec le Code du travail de 1964 que les travailleurs obtiennent le droit de choisir la langue de leur convention collective. De plus, il n’est pas rare que les entreprises affichent exclusivement en anglais. Parler anglais est une exigence professionnelle pour la plupart des bons emplois, ce qui empêche une grande partie de la population francophone d’y accéder. Un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles du Québec expliquait la situation ainsi en 1965 :

Allez à Rouyn-Noranda. Là-bas, vous allez voir deux économies qui vivent une à côté de l’autre. La petite économie, celle qui est le lot des Canadiens français : les garages, les postes d’essence, les épiceries, les mineurs bien entendu. Tout ce monde-là c’est en grande majorité des Canadiens français. À côté d’eux, ou plutôt en marge d’eux, vous avez la Noranda, la grande économie de la place. À partir d’un certain niveau dans l’échelle de cette économie, on vit en anglais, on travaille en anglais, on habite un quartier qui n’est pas celui du pompiste ou de l’épicier, d’ailleurs — ce n’est pas par hasard — on est entre Canadiens anglais surtout. (Güntzel, p. 372)

Les stéréotypes racistes sont souvent utilisés afin de justifier cette discrimination flagrante. Des insultes comme « Speak white » symbolisent le fait que les anglophones considèrent les francophones comme des êtres inférieurs. Une colère bouillante se développe chez les francophones, ainsi qu’un désir de lutter contre l’oppression. La lutte contre la discrimination fomentée par les impérialistes anglophones devient un point de ralliement pour les travailleurs et les jeunes du Québec. Cette situation mène à des explosions comme l’émeute du Forum de 1955.

En 1962, le président du Canadian National Railways (CNR), Donald Gordon, est questionné dans un comité parlementaire d’Ottawa sur l’absence de francophones chez les 17 vice-présidents de la compagnie. Sa réponse est typique de l’époque. Il soutient que l’absence de francophones dans la direction est due au fait que les promotions « se font au mérite ». Cela provoque la colère dans le mouvement nationaliste, et une manifestation anti-Gordon tenue le 11 décembre 1962 rassemble quelques centaines de personnes et se termine par douze arrestations. À son congrès de 1962, la FTQ adopte une résolution d’urgence qui condamne les propos de Gordon (Cyr et Roy, p. 64). La FTQ décide également d’enjoindre ses syndicats affiliés à négocier dans la langue parlée par la majorité des ouvriers d’une usine donnée (Le Devoir, 26 novembre 1962).

Le 28 mars 1969, le mouvement étudiant tient l’Opération McGill français, soit une manifestation de masse en faveur de la francisation de l’Université McGill. C’était à une époque où trois des quatre campus universitaires de Montréal étaient anglophones et où McGill en particulier représentait la domination coloniale exercée par les impérialistes anglophones. Comme l’explique un document spécial produit à l’époque par le journal étudiant McGill Daily, « McGill est au service des élites étrangères qui, depuis 200 ans, contrôlent le Québec. […] Les entreprises avec lesquelles McGill entretient des relations ne font pas qu’exploiter les ouvriers : elles ont avec le Québec les mêmes rapports que la “United Fruit” avec les républiques de bananes d’Amérique latine. » (Warren, p. 101-102) La manifestation, la plus grosse au Québec depuis la Deuxième Guerre mondiale, attire 10 000 jeunes et travailleurs.

Au cours des années 70, des grèves sont menées par les travailleurs francophones pour forcer leurs patrons anglophones à faire du français la langue de leur lieu de travail (Cyr et Roy, p. 104). Cette revendication provient surtout des syndicats oeuvrant dans le secteur privé, là où les entreprises américaines ou canadiennes-anglaises dominent et imposent l’anglais aux travailleurs. L’une des grèves les plus notables est celle de l’usine de General Motors à Sainte-Thérèse en 1970. Celle-ci s’inscrit dans une grève des travailleurs de GM à travers toute l’Amérique du Nord. Cependant, à Sainte-Thérèse, les 2300 travailleurs réclament (en plus des revendications générales) que le français devienne la langue de leur travail.

Dans Histoire des TCA au Québec, Yvon Roberge explique :

Il n’était pas rare de voir un travailleur faire l’objet de mesures disciplinaires pour refus d’obéir, alors que la raison était tout simplement qu’il n’avait rien compris aux directives du contremaître. Il était impossible de se faire comprendre en français dans cette usine et les promotions toujours allaient aux travailleurs unilingues anglais. (Roberge, p. 52)

Les travailleurs luttent aussi pour que leurs salaires et leurs avantages sociaux soient les mêmes que ceux des travailleurs de GM en Ontario. Les syndiqués de Sainte-Thérèse poursuivent même la grève pendant deux mois après la fin du conflit dans le reste du Canada et aux États-Unis.

Cette grève donne lieu à une scène très révélatrice. René Lévesque vient visiter les grévistes. Il leur dit : « ce n’est pas à 2000 Québécois courageux de porter le Québec sur leurs épaules. Retournez au travail, nous autres on va s’occuper du problème ». Deux approches sont exposées ici. D’un côté, celle des travailleurs, qui utilisent les méthodes de la lutte de classe pour lutter contre l’oppression. De l’autre, celle des nationalistes petits-bourgeois comme René Lévesque, qui dit aux travailleurs de retourner au travail et de laisser le soin à l’État bourgeois de résoudre le problème.

Les lois sur la langue française

Au cours des années 60 et 70, les différents gouvernements tentent à quelques reprises de répondre aux aspirations des francophones par des projets de loi réglementant la langue au Québec. Cependant, les différentes solutions proposées par l’Union nationale et les libéraux ne réussissent pas à convaincre ni les francophones, ni les anglophones. Le PQ promet de s’attaquer une fois pour toutes à cette question. Cela pousse une portion considérable de la population francophone à le considérer comme le seul parti qui la défend. Ses promesses se concrétisent avec la loi 101 (Charte de la langue française), adoptée en 1977. Cette loi fait du français la langue officielle du Québec pour de nombreuses sphères de la vie publique : le système judiciaire, les projets de loi gouvernementaux, l’enseignement, l’affichage, etc.

La vaste majorité de la population francophone appuie la loi en raison de son oppression historique. La volonté de vivre dans sa langue maternelle et de ne pas subir de discrimination est tout à fait progressiste. Il s’agit du désir de ne pas être opprimé. Les dispositions de la loi 101 visant à garantir le droit de travailler en français, à mettre fin à la discrimination à l’emploi des francophones en particulier et à favoriser la francisation des entreprises répondent à ce désir. Les patrons se plaignent que ces mesures contraignantes pour les entreprises les pousseraient à quitter le Québec. Malgré la furie des grandes entreprises qui dénoncent ces mesures, la loi aura l’effet escompté. À partir de l’adoption de la loi, les patrons ne peuvent plus forcer leurs employés à parler anglais. Les pires manifestations de l’oppression linguistique des francophones vont commencer progressivement à disparaître. C’est pourquoi la loi 101 est encore de nos jours populaire chez les francophones, particulièrement chez la génération plus âgée qui garde en mémoire l’oppression qu’elle a vécue.

Il est incontestable que beaucoup d’aspects de la loi 101 et des politiques touchant à la langue ont été des pas en avant dans la lutte progressiste contre l’oppression. Cependant, comme pour chaque phénomène, il faut distinguer ce qui est progressiste de ce qui est réactionnaire. Dans le cas de la langue, il est possible, en luttant contre l’oppression et l’imposition d’une langue, d’aller trop loin et d’en arriver à défendre des mesures qui favorisent les divisions.

Par exemple, la version de 1977 de la loi 101 rendait obligatoire pour les organismes gouvernementaux et les entreprises d’afficher et de communiquer en français seulement. Cela s’appliquait même dans les communautés où une minorité anglophone considérable vivait. La loi élargissait également les prérogatives de l’Office québécois de la langue française (OQLF), dont la responsabilité est devenue de veiller à l’application de ces mesures. Cette approche bureaucratique de la question a évidemment engendré des décisions absurdes. Par exemple, en 2015, l’OQLF ordonne à la ville de Saint-Lazare de retirer le « welcome » de ses panneaux à l’entrée de la ville, pour qu’ils soient uniquement en français. Cette ordonnance est d’autant plus ridicule qu’une partie importante (environ un tiers) de la population de la ville est anglophone. Mais le règlement actuel stipule que les anglophones doivent compter pour 50% de la population au moins pour avoir droit à l’affichage bilingue, et la ville ne correspondait plus à ce critère bureaucratique. Le résultat de ces mesures est d’aliéner les travailleurs anglophones et immigrants du Québec et d’alimenter les dissensions entre ceux-ci et les travailleurs francophones pour des pacotilles.

Un autre cas est celui de Gaspé, où un hôpital a dû retirer ses affiches bilingues en 2015 à la demande de l’OQLF. Un épisode similaire est survenu récemment, alors que l’OQLF a demandé à un hôpital de Lachute de retirer ses panneaux en anglais, où 17% de la population est anglophone. La décision avait été dénoncée par les neuf maires de la MRC d’Argenteuil (dont trois sont anglophones et six sont francophones). Ce genre de décisions ne peut que favoriser le ressentiment de la minorité linguistique et les divisions sur des lignes linguistiques. De plus, on ne parle pas ici d’un menu ou d’un panneau réclame, mais d’indications potentiellement cruciales pour la santé et la sécurité du public. Particulièrement en ce qui concerne les hôpitaux et les autres institutions publiques, les panneaux et indications d’intérêt public devraient être disponibles dans le plus de langues possible.

Même au sein du mouvement syndical, il y a des cas où les mesures en faveur du français sont allées trop loin. Par exemple, lors de son congrès de 1971, la FTQ vote pour que le français soit la seule langue officielle non seulement de l’État, mais au sein de la centrale. La résolution invite la centrale à mettre fin à la traduction simultanée lors des congrès et à publier ses documents en français seulement, bien qu’elle dit vaguement que les anglophones doivent pouvoir communiquer et recevoir les services du syndicat dans leur langue (Fournier, p. 51). Il n’y a là rien qui puisse favoriser l’unité des travailleurs québécois de toute origine et de toute langue.

Le système d’éducation

En ce qui concerne les écoles, les politiques adoptées non seulement par le PQ, mais également par les libéraux, sont porteuses de divisions. Jusqu’à la fin des années 90, le système scolaire québécois était divisé sur des lignes religieuses, avec des commissions scolaires catholiques et des commissions scolaires protestantes. Les libéraux de Jean Lesage, avec leur réforme de l’éducation du début des années 60, n’avaient pas touché à la supervision de l’éducation par l’Église catholique et l’Église protestante.

En 1997, le PQ a mis fin à cette situation avec sa réforme de l’éducation, mais a cependant maintenu une division du système scolaire, cette fois sur des lignes linguistiques. Malheureusement, le fait de séparer les enfants selon la langue ne fait que créer le terrain sur lequel des arguments réactionnaires se développent de part et d’autre. La tension est entretenue entre des gens qui ne se parlent presque pas et ne passent presque pas de temps ensemble, et ce depuis leur tout jeune âge. Intentionnellement ou non, le résultat ultime de ces politiques n’est que davantage de division.

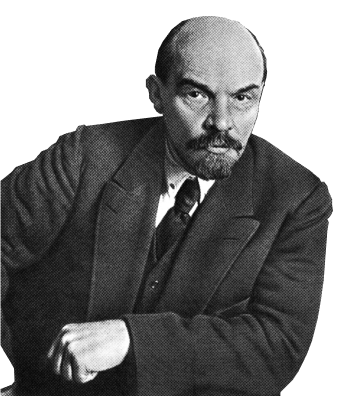

C’est Lénine qui a le plus élaboré le programme marxiste sur la question nationale et les sujets qui y sont reliés. Ce n’est pas un hasard : la Russie de son époque était considérée comme la « prison des nations ». Sous le régime tsariste, les Grands-Russes, représentant 43% de la population, maintenaient enchaînés le 57% restant, composé de dizaines de groupes nationaux privés de droits. Lénine accordait une importance particulière à la lutte contre l’oppression nationale et a développé un programme politique duquel nous devons encore nous inspirer aujourd’hui. Sur la question de l’école, il était fermement opposé à toute division, que ce soit sur des lignes nationales, de langue, religieuse ou autre. Lénine s’opposait même à la création d’écoles juives, en dépit du fait qu’il s’agissait possiblement de la minorité la plus opprimée et persécutée de l’Europe. La position de Lénine était simple. Il était contre toute oppression, contre toute violation du droit des minorités, pour l’amalgamation des nations, pour l’unité absolue des travailleurs de toutes les origines. Il expliquait qu’il fallait protéger les droits des minorités tout en combattant toute division nationale :

Or, s’il y avait dans la Constitution de l’État une loi fondamentale proclamant non valable toute mesure violant le droit des minorités, chaque citoyen pourrait exiger la levée d’une disposition interdisant, par exemple, d’engager aux frais de l’État des professeurs spéciaux de langue juive, d’histoire juive, etc., ou de réserver un local officiel à des cours destinés aux enfants juifs, arméniens et roumains, et même à un seul enfant géorgien. En tout cas, il n’est pas du tout impossible de satisfaire à tous les désirs raisonnables et équitables des minorités nationales sur la base de l’égalité en droits, et personne ne dira que préconiser cette égalité soit nuisible. Au contraire, préconiser la division de l’école par nations en réclamant par exemple, une école juive réservée aux enfants juifs de Pétersbourg, serait certainement nuisible, quant à la création d’écoles nationales pour toutes les minorités nationales, à l’usage de 1, 2 ou 3 enfants, elle est tout simplement impossible. (Lénine, Notes critiques sur la question nationale, p. 33-34)

Au Québec, il n’y a aucune raison de diviser le système scolaire en fonction de la langue. En libérant les énormes ressources qui existent mais qui sont gaspillées sous le système capitaliste, nous pourrions offrir une éducation de qualité pour tous, et ce, dans les langues nécessaires pour répondre aux besoins des différentes communautés locales. De plus, il n’y aurait aucune raison pour que les enfants de langues différentes reçoivent leur éducation dans des écoles séparées. Dans telle communauté donnée, nous pourrions avoir des cours en français, en anglais, en langues autochtones, etc., avec tous les élèves dans le même bâtiment. Les enfants s’habitueraient dès leur jeune âge à côtoyer leurs camarades de différentes origines ou langues, plutôt que de vivre séparément, comme c’est la norme aujourd’hui au Québec.

Le marxisme et la langue

La position des marxistes sur la question de la langue est négative. Nous sommes contre la discrimination fondée sur la langue, ou sur tout autre critère par ailleurs. Nous ne prenons pas une position positive en faveur d’une langue, d’une nation ou d’une culture. Le seul groupe pour lequel nous prenons parti est la classe ouvrière. Pour cette raison, nous sommes en faveur de la plus grande unité possible de la classe ouvrière, au-delà de toute différence de langue ou de nationalité, car il s’agit de la seule classe en mesure de renverser le capitalisme et de bâtir une société socialiste. Nous sommes fermement opposés à l’anglo-chauvinisme et au nationalisme sous toutes ses formes, car ils affaiblissent notre classe en la divisant et en y semant la discorde, et car ils alimentent l’illusion que les travailleurs ont des intérêts communs avec leur propre bourgeoisie. Les travailleurs, qu’ils soient québécois, canadiens, anglophones, francophones, autochtones ou immigrants, partagent tous et toutes les mêmes intérêts, soit le renversement de l’État colonialiste canadien et du système économique capitaliste qu’il soutient. Ce qui contribue à accroître l’unité de la classe ouvrière est donc progressiste, et ce qui contribue à la diviser est réactionnaire. Quiconque prétend mener une lutte contre le capitalisme doit partir de ces principes.

Prendre parti pour une langue particulière et pour son imposition bureaucratique mène inévitablement à des conclusions réactionnaires. On le voit notamment avec le principe « sacré » de la « protection du français », très populaire chez les nationalistes de droite comme de gauche. Celui-ci laisse la porte grande ouverte pour monter une partie de la classe ouvrière contre une autre. Il donne justement beaucoup de munitions aux racistes et aux nationalistes identitaires. Par exemple, pendant la dernière campagne électorale, François Legault, afin de justifier sa proposition de réduire le nombre d’immigrants au Québec, a affirmé : « Il y a un risque, le Québec et le français seront toujours vulnérables. C’est la responsabilité du PM du Québec de protéger la nation, de protéger le français au Québec. » Legault a ensuite affirmé qu’il expulserait les immigrants qui n’auraient pas appris le français après trois ans.

Chaque année, au moment de la publication des statistiques sur le sujet, un concert de lamentations se fait entendre sur le déclin de la proportion de gens dont la langue maternelle est le français au Québec. En vérité, l’anglais comme langue maternelle est également en déclin, ce qui s’explique par l’immigration d’autres groupes linguistiques comme les arabophones et les hispanophones. Il s’agit d’une tendance également observée dans d’autres grandes villes canadiennes, notamment à Toronto et Vancouver. Évidemment, la droite y voit une justification de plus pour ses positions anti-immigration, par exemple. Il est par contre malheureux que des gens se disant de gauche, voire marxistes, tombent dans le panneau.

La lutte des francophones a permis de mettre fin aux pires manifestations de leur oppression linguistique. Le caractère progressiste de cette victoire est indéniable. Toutefois, quiconque est prêt à piétiner les droits linguistiques de la minorité anglophone du Québec, des Premières nations ou des immigrants au nom de la « protection du français » ne fait qu’utiliser le caractère progressiste de la lutte historique des francophones pour cacher son propre chauvinisme. Le soi-disant gauchiste qui agit ainsi abandonne ses frères et soeurs de classe et se range dans le camp de la bourgeoisie francophone.

Mais quelle est donc la solution socialiste à la question de la langue?

Les marxistes sont contre l’imposition d’une langue et contre toute discrimination basée sur la langue. Cela signifie que nous sommes opposés à avoir une langue officielle imposée par l’État. La solution pour assurer les droits linguistiques d’un groupe ne peut pas être d’imposer sa langue de manière bureaucratique aux autres. Comme l’expliquait Lénine : « Il y a une chose dont nous ne voulons pas : la contrainte. (…) Car vous avez beau aligner de belles phrases sur la “culture”, instaurer une langue officielle obligatoire, c’est l’enfoncer dans la tête par la contrainte. » (Lénine, p. 45) Agir ainsi ne peut que susciter le ressentiment du groupe linguistique contraint envers le groupe dominant, et donc fomenter la division au sein de la classe ouvrière.

Dans le contexte du Québec, cela ne signifie pas que les gens ne devraient pas apprendre le français. Bien sûr qu’ils devraient l’apprendre! Le français est presque partout dans la province une langue nécessaire pour obtenir un bon emploi et pour participer à la vie sociale. Le fait pour les travailleurs de la province de se comprendre ne peut que contribuer à l’unité de la classe ouvrière, et est donc progressiste. L’apprentissage du français devrait ainsi être fortement encouragé par des mesures concrètes; cependant, imposer le français par la coercition ne peut qu’avoir des conséquences réactionnaires, et n’aide en aucune façon les anglophones et allophones à apprendre le français. Il ne devrait donc pas y avoir de mesures bureaucratiques comme celles qui encadrent et limitent actuellement l’enseignement de l’anglais au Québec. Nous ne pensons pas qu’il faille limiter l’accès à aucune forme d’éducation pour qui que ce soit. Plutôt que de limiter l’enseignement dans telle ou telle langue, nous devons utiliser les ressources massives qui existent pour améliorer la qualité de l’éducation et la rendre accessible dans une variété de langues.

Si un immigrant ou un Canadien anglophone a besoin d’apprendre le français (ou toute autre langue) pour un emploi, ce qui est souvent le cas, l’apprentissage de la langue devrait être inclus dans la formation professionnelle payée. Il ne devrait y avoir aucune discrimination basée sur la langue dans le processus d’embauche. Les seuls qui devraient se voir imposer quoi que ce soit sont les patrons, qui devraient être obligés de payer pour cette formation. Les nationalistes bourgeois comme François Legault ou Pierre-Karl Péladeau seraient évidemment fermement opposés à une telle imposition. Ainsi, nous pourrions voir que malgré tous leurs hauts cris, les intérêts des patrons passeront toujours pour eux devant la « protection du fait français en Amérique ». D’ailleurs, il est assez révélateur que le chef du camp du Oui en 1995, Lucien Bouchard, soit le même qui a coupé dans la francisation des immigrants en faisant fermer les Centres d’orientation et de formation des immigrants lorsqu’il était premier ministre.

Comme l’a si bien dit le célèbre syndicaliste québécois Michel Chartrand : « Les nationalistes pardonneront les pires turpitudes au PQ. Ils sont prêts à oublier qu’il existe une différence énorme entre le nationalisme et une véritable libération nationale. Raison pour laquelle j’ai toujours été contre ces “nationaleux” qui voulaient sauver la langue et laisser crever ceux qui la parlent. »

Sous le socialisme, la classe ouvrière exercerait le contrôle démocratique sur l’économie et sur la société. Nous pourrions massivement investir dans le système d’éducation afin de fournir une éducation entièrement gratuite et de qualité pour tous. Les communautés locales pourraient décider démocratiquement quelles langues sont nécessaires pour les enfants, plutôt que cette décision appartienne à des bureaucrates zélés. Ce contrôle serait particulièrement important pour les communautés autochtones. Nous pourrions facilement fournir les ressources nécessaires à ces communautés pour qu’elles puissent les contrôler démocratiquement et s’en servir pour enseigner aux enfants leur histoire, leur culture et leurs langues traditionnelles.

Le français serait naturellement la principale langue enseignée aux enfants plus souvent qu’autrement au Québec. Mais dans certains cas, des cours d’anglais et d’autres langues seraient également offerts si nécessaire. Les enfants n’ont pas de difficulté à apprendre des nouvelles langues et peuvent facilement en apprendre à un jeune âge. Comme nous l’avons dit, il ne serait pas difficile de donner des cours en français, en anglais ou en toute autre langue pour éduquer les enfants dans les langues d’une communauté donnée. En libérant les richesses massives actuellement accaparées par les ultras-riches, nous aurions amplement les moyens d’offrir à tous et à toutes, enfants comme adultes, une énorme variété de cours de langue.

Un gouvernement socialiste aurait comme priorité de mettre sur pied un vaste programme de cours de français (ou de toute autre langue nécessaire à l’emploi) destinés aux travailleurs. L’ensemble de la classe ouvrière aurait ainsi accès à tous les outils nécessaires pour travailler au sein de l’économie planifiée socialiste. Ironiquement, un tel financement massif de l’éducation linguistique aurait certainement beaucoup plus d’influence sur le nombre de gens parlant français que même les mesures de coercition les plus dures.

Dans son texte Notes critiques sur la question nationale écrit en 1913, Lénine donne l’exemple de la Suisse. Il explique qu’il existe en Suisse trois langues d’État, que les projets de loi sont imprimés en cinq langues, dont deux dialectes qui sont parlés par seulement 1% de la population. Comparant la Suisse à la Russie, Lénine explique : « Si les Italiens de Suisse parlent souvent le français au Parlement commun, ils ne le font pas sous la férule de quelque loi policière barbare (il n’en existe pas en Suisse), mais simplement parce que les citoyens d’un État démocratique préfèrent d’eux-mêmes la langue intelligible pour la majorité. La langue française n’inspire pas de haine aux Italiens, car c’est la langue d’une nation libre et civilisée, et qui n’est pas imposée par d’abominables mesures policières. » (Lénine, Notes critiques sur la question nationale, p. 9)

Il n’y a aucune raison que les choses soient différentes au Québec ou au Canada. Avec un contrôle démocratique de l’économie, nous aurions plus qu’assez de ressources pour offrir tous les services, les cours, la littérature dans toutes les langues nécessaires pour telle ou telle communauté donnée, que ce soit le français, l’anglais, les langues autochtones, ou autres. Les cultures et les langues évoluent naturellement au gré des transformations dans une société. Celles qui n’évoluent pas et ne changent pas sont rejetées par la jeunesse et finissent par mourir. Pour les faire fleurir, il faut les nourrir en les enseignant, en les diffusant et en les utilisant, et non en érigeant des barrières.

Sources

Nick Auf Der Maur et Robert Chodos, Quebec, A Chronicle 1968-1972, Toronto, James Lewis & Samuel Publishers, 1972.

Julien Bauer, « L’attitude des syndicats », Études internationales, Volume 8, numéro 2, 1977, p. 307-319.

André Bernard, « Le Parti québécois, parti social-démocrate : les années du pouvoir (1976-1985) », La social-démocratie en cette fin de siècle, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 1995.

Confédération des syndicats nationaux, Ne comptons que sur nos propres moyens, Montréal, La Riposte socialiste, 2017.

Roch Denis, Luttes de classes et question nationale au Québec, 1948-1968, Montréal, Presses socialistes internationales, 1979.

Diane Éthier, Jean-Marc Piotte et Jean Reynolds, Les travailleurs contre l’État bourgeois, Montréal, Les Éditions de l’Aurore, 1975.

Louis Fournier, Histoire de la FTQ, Montréal, Québec Amérique,1994.

Pierre Fournier, « Le Parti québécois : politiques économiques et nature de classe », 1981, http://classiques.uqac.ca/contemporains/fournier_pierre/PQ_pol_econo_nature_de_classe/PQ_pol_econo.html

Graham Fraser, René Lévesque and the Parti Québécois in Power, Toronto, MacMillan of Canada, 1984.

Ralph P. Güntzel, « “Rapprocher les lieux du pouvoir”: The Québec Labour Movement and Québec Sovereigntism, 1960-2000 », Labour/Le Travail, automne 2000, p. 369-395.

Josiane Lavallée, « Du Parti de la démocratie socialiste à Québec solidaire : 1995-2010 », Bulletin d’histoire politique, vol. 19, no 2, automne 2010, p. 202-214.

Vladimir Lénine, « Du droit des nations à disposer d’elles-mêmes », dans Oeuvres choisies vol. 3, Moscou, Éditions du Progrès, 1971.

Vladimir Lénine, « Thèses sur la question nationale », dans Oeuvres complètes vol. 9, Moscou, Éditions du Progrès, 1977.

Vladimir Lénine, Notes critiques sur la question nationale et Faut-il une langue officielle obligatoire?, Montréal, En Lutte!, 1977.

René Lévesque, Attendez que je me rappelle…, Montréal, Montréal, Québec/Amérique, 1986.

Kenneth McRoberts et Dale Posgate, Quebec: Social Change and Political Crisis, Toronto, McClelland and Stewart Limited, 1981.

Martin Petitclerc et Martin Robert, Grève et paix : une histoire des lois spéciales au Québec, Montréal, Lux Éditeur, 2018.

Ghislaine Raymond, Le « partenariat social » : sommet socio-économique de 1996, syndicats et groupes populaires, Ville Mont-Royal, M éditeur, 2013.

Jacques Rouillard, Histoire du syndicalisme québécois : des origines à nos jours, Montréal, Boréal, 1989.

Jacques Rouillard, « L’année politique au Québec 1987-1988 – Le mouvement syndical », https://pum.umontreal.ca/apqc/87_88/rouillar/rouillar.htm

Andrew Brian Tanguay, « Social Democracy on Trial : The Parti québécois, the Ontario NDP, and the Search for a New Social Contract », La social-démocratie en cette fin de siècle, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 1995.

Jean-Philippe Warren, « L’Opération McGill français. Une page méconnue de l’histoire de la gauche nationaliste », Bulletin d’histoire politique, vol. 16, no 2, hiver 2008, p. 97-115.