Le 24 juin, il a été annoncé qu’un accord « historique » avait été conclu entre le gouvernement du Québec et le tout récemment formé Front commun des syndicats du secteur public, qui représente près d’un demi-million de travailleurs dans la province. L’accord qui a été fait a mis de côté les demandes qui ont été démocratiquement ratifiées par le mouvement syndical et accepté ce qui est, pour toutes fins utiles, la même contre-proposition faite par le gouvernement Charest au début des négociations. Après des années avec des contrats qui imposaient des conditions de travail dégradantes : des heures supplémentaires obligatoires et la stagnation des salaires, l’espoir d’une opposition unie par les syndicats au Québec contre les mesures d’austérité du gouvernement a été perdu.

Lorsque le front commun a été constitué le 11 mai 2009, ce fut un évènement historique. Pour la deuxième fois, seulement dans l’histoire de la province, les syndicats du Québec s’unissaient pour négocier avec le gouvernement. Le passage pour entamer des négociations communes a été un grand pas en avant, comme les syndicats ont convenu de ne pas se dévaliser les uns, les autres et de ne pas régler avec le gouvernement séparément. L’importance historique de cette union ne peut pas être sous-estimée, la dernière fois que le front commun a été formé en 1972, il y a eu une grève générale qui a mis au statu quo la province et le gouvernement à ses genoux. De nombreux acquis sociaux qui nous sont chers au Québec sont le résultat de cette lutte sociale gigantesque.

Dans ce même esprit, l’éphémère Front commun d’aujourd’hui ressemble à une farce ridicule. La principale demande du Front commun a été tout simplement une augmentation de salaire de 11,25 % sur 3 ans, assurément loin d’une demande révolutionnaire. Cela équivaudrait à environ 4 % chaque année, ce qui suffit à peine à suivre le taux d’inflation. Lorsque l’on tient compte du fait que, depuis 2005, les syndicats ont été dirigés en vertu d’un accord “collectivement” imposé qui a conduit à une baisse de 4% des salaires réels, cette demande paraît d’autant moins extrême. Alors, pourquoi les dirigeants du Front commun, à la hâte et de façon unilatérale, ont abandonnés cette demande, qui est essentiellement une réduction de salaire si l’on tient compte des salaires réels perdus en cours de contrat imposé par le gouvernement?

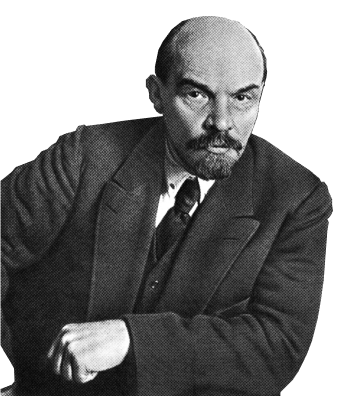

Pour les Marxistes, il n’y a rien de surprenant dans tout cela. Ce n’est qu’une caractéristique commune partagée par la majorité des syndicats dans tous les pays à travers le monde. Tout au long de la vie du Front commun, la direction du syndicat n’avait pas de perspective réelle à lutter pour atteindre les objectifs des membres. Après des années de relations amicales avec le gouvernement, ils se sont habitués à l’état capitaliste et à se battre pour obtenir sa coopération. Le révolutionnaire russe Léon Trotsky décrivit ce phénomène dans un article intitulé « Les syndicats à l’époque de la décadence impérialiste ». Dans cet article, Trotsky écrivait : « Il y a un aspect commun dans le développement ou, plus exactement, dans la dégénérescence des organisations syndicales modernes dans le monde entier : c’est leur rapprochement et leur intégration au pouvoir d’État. “.

Les bureaucrates au sommet des syndicats sont bien ancrés dans leurs positions et ne veulent pas de tempête ou de stress qui pourraient menacer leur béatitude. Ces aristocrates du travail sont bien séparés des travailleurs en raison de leurs salaires gonflés et la séparation physique avec ceux dont les emplois sont menacés. Ils préfèrent essayer de trouver une sorte de compromis avec le ministère du Travail dans les coulisses. Ils mobilisent les membres uniquement à des doses extrêmement modérées et utilise la colère et la frustration de leurs membres comme monnaie d’échange avec le gouvernement, en réalité que du bluff sur de possibles grèves ou toutes sortes d’oppositions sérieuses.

Ils ne peuvent pas bien sûr faire complètement disparaître les processus démocratiques au sein des syndicats, car ils ont toujours besoin de maintenir un certain voile de cette dite démocratie afin de garder leurs positions. Ils continuent de laisser aux membres leur mot à dire dans ce que les principales revendications devraient être, mais ce n’est que pour les larguer à la dernière minute au cours de la deuxième réunion de négociations avec le gouvernement – qui ne fut qu’un simple appel téléphonique d’une heure!

La classe ouvrière détient le pouvoir, mais manque de direction

Il est clair que les travailleurs du secteur public au Québec ont la volonté et la puissance pour gagner entièrement leurs revendications. Ce qu’il faut c’est une direction courageuse et résolue prête à aller au-delà des limites du capitalisme dans le but d’atteindre les objectifs des travailleurs à la base de l’organisation.

Tout, jusqu’à présent, nous démontre bien l’énorme puissance de la classe ouvrière lorsque les dirigeants syndicaux déplacent le petit doigt. Un exemple de cela est la manifestation du 20 mars, où 75 000 travailleurs du secteur public du Front commun ont manifesté dans les rues du centre-ville de Montréal, de loin la plus grande manifestation au Canada depuis des années. L’ambiance était festive et confiante et parmi une grande partie des membres de la base, il y a eu des pourparlers de grève possible. Les dirigeants ont pris la scène, à tour de rôle dénonçant la contre-proposition du gouvernement et en faisant valoir qu’ils n’accepteraient aucune réduction des salaires.

En regardant cela, il est facile de réaliser le rôle désastreux que joue la direction actuelle des syndicats. Ils n’ont jamais été très sérieux dans la lutte contre les attaques du gouvernement. Sentant la colère bouillonnante des travailleurs, ils ont du crée une valve pour laissé sortir la pression. La grève de 75.000 personnes était une démonstration de cette évacuation de ressentiment. La trahison, cependant, n’a servi qu’à démoraliser les travailleurs regroupés dans le Front commun, notamment les dizaines de milliers de travailleurs du secteur public qui, normalement, ne participent pas à l’action politique. Cette trahison par la direction du syndicat ne peut les détromper pendant longtemps.

Pour une perspective socialiste!

Dans l’époque actuelle, une vision à courte vue et étroite ne suffira pas. La principale idéologie réformiste de la direction syndicale ne cherche pas à renverser le système capitaliste et le remplacer par du socialisme, mais de réformer le système peu à peu. Dans l’époque actuelle de crise capitaliste, cette idéologie devient réactionnaire. En cette période où le système ne peut pas offrir toutes les réformes, les dirigeants syndicaux, qui n’ont pas une perspective anti-capitaliste comme les dirigeants du Front commun de 1972, finissent par se vendre afin d’être «pragmatiques» et «raisonnables» dans cette période d’austérité capitaliste.

Ceci mène à la tendance des syndicats à fusionner avec l’État comme Trotsky mentionnait. La véritable indépendance des syndicats est en qualité démocratique d’organes sains de la lutte dans l’intérêt de leurs membres, ce n’est possible que si les syndicats prennent une perspective socialiste. Comme l’écrit Trotsky : «À l’époque de décadence impérialiste, les syndicats peuvent être réellement indépendants que dans la mesure où ils sont conscients d’être, dans l’action, les organes de la révolution prolétarienne”.

Ce rachat a été présenté comme “historique” par Jean Charest et les dirigeants du Front commun. En un sens, ils ont raison. Ceci est historique parce qu’ils ont abandonné plus facilement que jamais dans le passé. La province du Québec n’a pas réussi à négocier des conventions collectives avec le secteur public depuis 1990. La facilité avec laquelle le gouvernement atteint ses objectifs et comment la direction du syndicat a présenté cela comme une victoire est révoltante. Techniquement, ce contrat doit encore être ratifié par les assemblées des sections syndicales. Ce sera évidemment présenté comme un succès par la direction du syndicat et sera justifié par le fait que l’économie est en récession, que le gouvernement a affiché un déficit record et qu’il possède une dette massive. Cela peut remporter à contrecœur une majorité malheureuse. En l’absence d’une alternative socialiste, l’apathie et le désespoir peuvent présider au jour.

Dans cette situation, il est plus clair que jamais que le capitalisme n’offre aucune voie à suivre pour la classe ouvrière. Les salaires stagnent, ou sont à la chute, en termes réels; les services publics sont tailladés; frais de scolarité montent en flèche, les frais de soins de santé deviennent payants; les tarifs d’électricité augmentent et les mesures d’austérité générales sont mises en œuvre dans tous les domaines. Dans le capitalisme, il n’y a pas d’autre moyen que d’accepter ces conditions imposées à nous, tout comme les dirigeants du Front commun l’ont si facilement fait.

La seule autre solution est de lutter pour une direction socialiste du mouvement syndical. Une compréhension que le capitalisme n’est pas capable de protéger même les gains du passé est nécessaire, une lutte générale contre le retour de ces attaques peut-être menée et les revendications des travailleurs du secteur public gagnées. La perspective anticapitaliste et les traditions du premier Front commun doivent être réintégrées et la puissance de la classe ouvrière prouvée une nouvelle fois.